تأتي “الانتخابات” التي أعلنت عنها الحكومة الانتقالية في سوريا وسط انقسامات سياسية ومجتمعية عميقة، وفي ظل غياب توافق وطني حول مستقبل البلاد. ورغم محاولات الحكومة تقديمها كخطوة نحو “إعادة بناء الشرعية”، إلا أن هذه الانتخابات أثارت موجة من الانتقادات، نظراً لما شابها من ثغرات قانونية وسياسية.

أسس قانونية تضعف الشرعية

تنعقد “الانتخابات البرلمانية” في سوريا وسط غياب قانون انتخابي فعلي أو معايير تضمن التمثيل الكامل لجميع مكونات الشعب، خاصة مع بقاء نظام الدائرة الانتخابية الكبيرة على مستوى “المحافظة ” ككل وليس الدوائر الصغيرة، وغياب نظام القوائم الانتخابية، وتعطُّل نشاط الأحزاب السياسية، وفي ظلّ نظام انتخابي غير مباشر، الذي قد ينتج عنه حرمان إيصال ممثلي العديد من الأطراف عنها إلى المجلس.

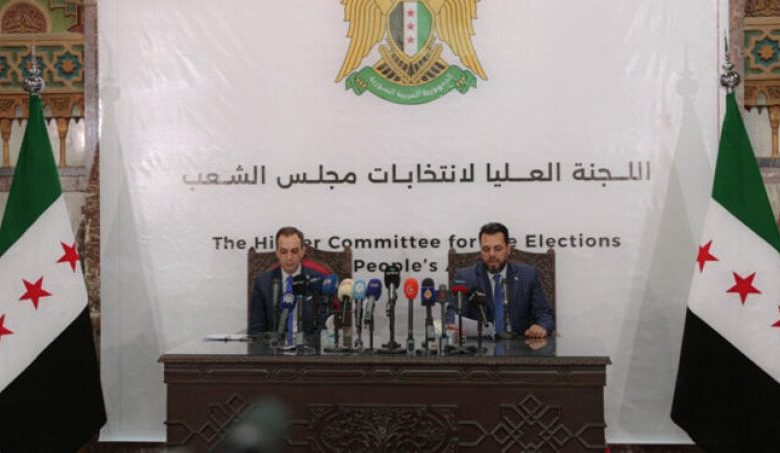

ولم يُشر المرسوم الرئاسي الذي أعلنت من خلاله الحكومة عن هذه “الانتخابات” إلى وجود قانون انتخابات فعلي تستند إليه اللجنة العُليا في عملها، بعد أن ألغى ما يسمى “مؤتمر النصر” الذي عُقد بتاريخ 29 كانون الثاني 2025 قانون الانتخابات الذي كان معمولاً به سابقاً، غير أنّ اللجنة صرّحت على لسان رئيسها بأنها أعدّت قانون انتخابات مؤقت، دون أن يعرض هذا القانون على الأوساط السورية.

وأجرت الحكومة الانتقالية تعديلات سريعة على قانون الانتخابات دون استشارة القوى الوطنية أو إجراء التصويت الشعبي عليها. على سبيل المثال: تقليص فترات الحملات الانتخابية إلى أسبوع واحد فقط، ومنح اللجنة العليا سلطة “استبعاد المرشحين لدواعٍ أمنية”، وهو نص مطاطي يتيح الإقصاء دون مبررات واضحة.

ويشير مراقبون إلى أن مرسوم أحمد الشرع المتعلق بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت جاء ليكرّس حالة التجميل الشكلي، بينما تظل البلاد غارقة في أزمات سياسية واقتصادية عميقة تجعل من هذه الانتخابات مجرد إجراء فارغ من أي مضمون ديمقراطي.

كما يعكس النظام الانتخابي المؤقت تركيزاً كبيراً للسلطة التنفيذية، حيث يُعيّن أحمد الشرع ثلث أعضاء المجلس ويشرف على تشكيل الهيئات الناخبة عبر لجان فرعية منتقاة، مما يحوّل البرلمان إلى واجهة صورية ويزيد الهيمنة على المؤسسة التشريعية.

العديد من الأوساط المعارضة السورية عدَّت هذه التعديلات بأنها “إعادة إنتاج لنهج الاستبداد”، حيث ذكرت أن “القوانين المصاغة بشكل أحادي لا يمكن أن تنتج شرعية، بل تؤسس لهيمنة طرف على حساب بقية السوريين”، وفي هذا السياق، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “أي انتخابات تُعقد دون عقد اجتماعي جامع لا يمكن اعتبارها شرعية أو معبرة عن السوريين”.

كما لم يُسمح لأي جهة قضائية مستقلة أو منظمات دولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بالإشراف على تنظيمها، وكانت الأمم المتحدة قد شددت مراراً على أن “الانتخابات في سوريا يجب أن تجري في إطار عملية سياسية شاملة، وتحت إشراف دولي، وبمشاركة جميع السوريين داخل البلاد وخارجها”.

وفي ظل الظروف الديموغرافية واللوجستية المعقدة، بما فيها وجود ملايين النازحين واللاجئين وغياب الأوراق الثبوتية، لجأت اللجنة العليا إلى آلية غير مباشرة للانتخابات تعتمد على الهيئات الناخبة التي تم تعيينها من قبل الحكومة الانتقالية دون التشاور بشأن ذلك.

انتخابات بدون أسس سياسية

هذه العملية الانتخابية لا تعني مناطق أطرافاً رئيسة مثل الإدارة الذاتية الديمقراطية، وجميع التيارات السياسية والمدنية التي تعبّر عن رأي غالبية السوريين، حيث وصفت الإدارة الذاتية الانتخابات بأنها “مسرحية أحادية الجانب” وأكدت أن “أي عملية انتخابية لا تشمل كل المكونات القومية والسياسية هي وصفة للفشل”.

كما تظاهر أهالي السويداء على مدار أيام عديدة معبّرين عن رفضهم لهذه الانتخابات، والتي وصفوها بأنها خطوة استبدادية من قبل الحكومة في دمشق، وأعلن المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر رفضه القاطع للانتخابات، معتبراً أنها تفتقد لأي شرعية وتشكل غطاءً لعملية تعيين لا تعبّر عن إرادة السوريين.

كما أن البلاد لا تزال منقسمة بفضل السياسات التي اتبعتها الحكومة المركزية في دمشق حيث لن تجري هذه الانتخابات في كل من شمال وشرق سوريا والسويداء.

بالإضافة إلى أن العديد من المناطق السورية لا تزال محتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، وبالتالي من المؤكد بأن الانتخابات ستجري في هذه المناطق المحتلة بشكل رمزي وتدخّل من قبل هذه الفصائل، حيث تحدثت تقارير عديدة بأن بعض المرشحين دفعوا أموال طائلة تصل إلى 200 ـألف دولار للحصول على عضوية مجلس الشعب.

ونتيجة لذلك فإن هذه الانتخابات ستكون محدودة جغرافياً وديمغرافياً، ووفق للكثير من المراقبين فإنه “لا يمكن لأي انتخابات أن تكون ممثلة طالما أن نصف الشعب السوري تقريباً خارج العملية السياسية، بين لاجئ ونازح ومُستبعَد”.

التداعيات المتوقعة

“البرلمان” الجديد المزمع انتخابه يفتقر إلى قبول وطني، وبالتالي سيزيد من حالة الانقسام ويعطل مسار الحل والتوافق الوطني بين القوى السورية التي سترى بأنها مهمشة وخارج العملية السياسية السورية، ويأتي ذلك كتناقض مع مزاعم الحكومة الانتقالية، فيما يتعلق بحديثها عن التفاوض مع القوى السورية وخاصة مع ممثلي شمال وشرق سوريا والسويداء.

كما أنه من المستبعد أن تحظى الانتخابات باعتراف جدي من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، ما سيضعف موقف الحكومة الانتقالية في أي مفاوضات قادمة.

ويمكن أن يتم النظر إلى تجارب سابقة، فمثلاً في العراق وعلى الرغم من الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد إلا أن الانتخابات التي أجريت لأول مرة بعد انتهاء الحرب في عام 2005 تمت بإشراف دولي وبمشاركة طيف واسع من القوى السياسية، وجرى ذلك بعد مفاوضات طويلة على الرغم من الانقسام الحاد في البلاد.

وهناك تجربة مماثلة في ليبيا 2014، فقد أدى غياب التوافق ورفض بعض المكونات المشاركة في الانتخابات البرلمانية إلى انقسام مؤسساتي ما زال قائماً حتى اليوم، وهذا ما يمكن أن يتكرر في سوريا في ظل غياب الاتفاق الوطني والإعتراف الدولي.

وتفتقر انتخابات مجلس الشعب التي أعلنت عنها الحكومة الانتقالية في سوريا إلى مقومات الشرعية الحقيقية. فالتعديلات القانونية الأحادية، والفراغ الدستوري، واستبعاد قوى أساسية، كلها عوامل تجعلها أقرب إلى مناورة سياسية من كونها عملية ديمقراطية، وبالتالي فإن أي انتخابات لا تُبنى على أساس دستوري جامع، وبإشراف أممي، وبمشاركة جميع المكونات، لن تكون سوى حلقة إضافية في مسلسل إعادة إنتاج الأزمة السورية.