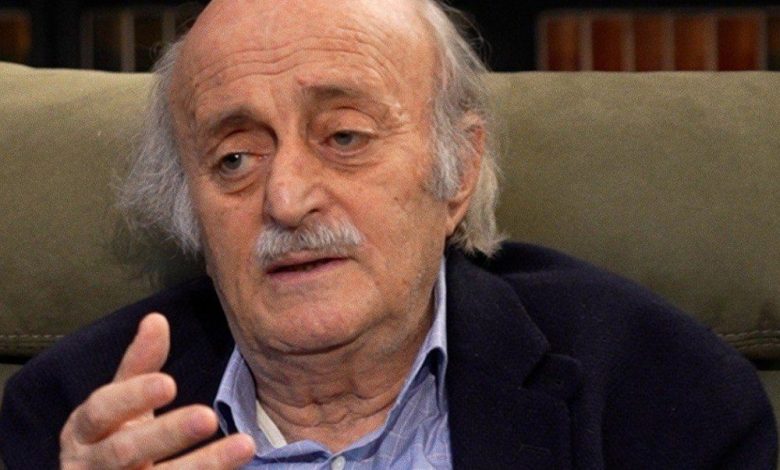

في مقابلته الأخيرة مع قناة «الإخبارية السورية»، بدا وليد جنبلاط في واحدةٍ من أكثر إطلالاته ارتباكاً وتناقضاً. فالرجل الذي قدّم نفسه طوال عقود كصوتٍ للعقلانية والاتزان، ظهر كسياسيٍّ يفتّش في ركام مواقفه القديمة عن توازنٍ مفقود بين ماضيه الذي يتهاوى وحاضره الذي يتبدّد.

منذ اللحظة الأولى، تَبدّى واضحاً أنّ جنبلاط يحاول استعادة دورٍ غاب عنه، مستخدماً مفرداتٍ فضفاضة عن «العروبة» و«وحدة سوريا» و«التبادل الأمني»، بينما مضمون حديثه كان أقرب إلى تبرير الذات وتلميع صورةٍ مهزوزةٍ منه إلى طرحٍ وطنيٍّ متماسك.

حديثه عن السويداء جاء مثقلاً بالمغالطات. فقد تحدّث عن «أخطاءٍ» و«جرائم من كل الجهات»، لكنه تجاهل واقعاً ماثلاً أمام الجميع: أنّ ما جرى في السويداء لم يكن مجرّد حادثٍ عابر، بل جريمة مفتوحة على احتمالاتٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ كبرى. ولم يكن حديثه عن «الاقتصاص من المرتكبين» سوى محاولةٍ لتوزيع المسؤولية والتخفيف من وطأة موقفه الرمادي الذي لم يقف يوماً بوضوحٍ إلى جانب أهله هناك، بل اصطفّ مع السلطة الانتقالية في دمشق حين احتاج إلى ذلك، ثم عاد لينتقدها حين وجد في ذلك منفذاً لمصالحه الخاصة.

الأكثر إثارةً للجدل هو استدعاؤه لمقارنةٍ تاريخيةٍ بين ما جرى في السويداء ومأساة عام 1860، وكأنّ فؤاد باشا سيهبط من التاريخ ليعيد التوازن إلى حاضرٍ فقد منطقه. فالمقارنة في غير محلّها، والتاريخ الذي يحاول جنبلاط توظيفه يفضحه لا يخدمه، لأنّ من يستحضر رموزاً من حقبةٍ استعماريةٍ لمعالجة أزمةٍ وطنيةٍ معاصرة، إنما يكشف عن فقرٍ في الرؤية وانفصالٍ عن الواقع.

ثمّة سعيٌ واضحٌ من جنبلاط لارتداء عباءة «المدافع عن العروبة»، لكنّ العروبة التي يتحدّث عنها باتت حبراً على ورق منذ لحظة سقوط سوريا في قبضة المجموعات الإرهابية وتمدّد النفوذ الخارجي على أراضيها. فالعروبة ليست شعاراً يُرفع عند الحاجة، ولا تُستعاد بخطابٍ تلفزيونيٍّ على شاشةٍ رسمية، بل تُبنى على مواقف ثابتة في وجه الاحتلال ومشاريع التقسيم، وهي مواقف لم يقف عندها جنبلاط يوماً بثبات.

وتبدو المفارقة الأكبر في حديثه عن رفض التدخل الإسرائيلي في الجنوب السوري، مقابل هجومه المستمر على المقاومة اللبنانية التي واجهت إسرائيل فعلياً. هذا التناقض ليس سياسياً فحسب، بل أخلاقياً أيضاً. فمن يرفض العدوان الإسرائيلي لا يمكنه في الوقت ذاته أن يهاجم القوى التي تدفع الثمن في الميدان دفاعاً عن الأرض والسيادة.

أما عن حديثه حول «ضرورة التنسيق الأمني بين لبنان وسوريا»، فهو تصريحٌ يستبطن ازدواجيةً يعرفها اللبنانيون جيداً. فهو من دعاة الانفتاح على دمشق حين تقتضي مصلحته، ومن أشدّ المنتقدين لها حين تتبدّل الحسابات الإقليمية. خطابٌ يفتقد للثبات، لا يعبّر عن موقفٍ وطنيٍّ بقدر ما يعكس براغماتيةً أنهكت صورته أمام جمهوره، حتى داخل بيئته الدرزية التي انفضّ جزءٌ كبيرٌ منها من حوله بعدما شعر أن الزعامة تُدار بمنطق الصفقات لا المبادئ، وأنّ دماء الأبرياء في السويداء استُخدمت ورقةً في بازار المواقف المتقلّبة.

جنبلاط، الذي حاول أن يُعيد عبر المقابلة تعريف نفسه كحاملٍ لواء الاعتدال والعقلانية، خرج منها أقرب إلى سياسيٍّ فقد بوصلته. فزعامةٌ تُبنى على التناقض لا تدوم، وتاريخٌ يُكتب على مقاس المصالح لا يورّث شرعية. أمّا «العروبة» التي يتغنّى بها، فقد أضاعها حين باع ثوابتها في سوق الاصطفافات.

إنها إطلالة كشفت هشاشة الزعامة التي طالما احتمى خلفها، وأسقطت عن خطابه قناعَ الاتزان. فالكلمات وحدها لا تصنع القادة، والتاريخ لا يرحم من يختبئون خلفه ليبرّروا عجزهم عن مواجهة الحاضر.